スマービーニュースでは海外の動画マーケティングトピックスを中心に動画ニュースを配信。

動画を使ったマーケティング手法や、生成AIを活用した動画のトレンドなどを案内する予定です。

このシリーズでは生成AIを活用してどこまで動画はオートメーション化できるのかを裏テーマとして動画におけるAI活用の可能性を模索していきたいと思っています。

先日、 セルアニメ風ショートストーリー動画制作サービス 「スマービーAI」をリリースし、生成AI動画の可能性は日々広がっています。各種の生成AIサービスも日進月歩で進化をしており、動画でやりたいことができる環境がどんどん実現しています。

今回、生成AIを活用しての動画づくりで改めて気づかされたポイントについてご紹介しつつ、生成AI動画の活用についてご紹介していきます。

取り上げた記事について

今回取り上げたのはGoldcast社の2025年2月20日の記事とWysowlの2025年初頭に公開された調査記事です。

Goldcast社の2025年2月20日の記事

こちらの記事は、500 人以上の BtoBマーケティング担当者を対象にビデオ マーケティングにおける AI活用ついての調査結果がまとめられています。

AIを活用することでどんなメリットがあるのか、具体的な活用事例など、実務視点での興味深い調査になっています。

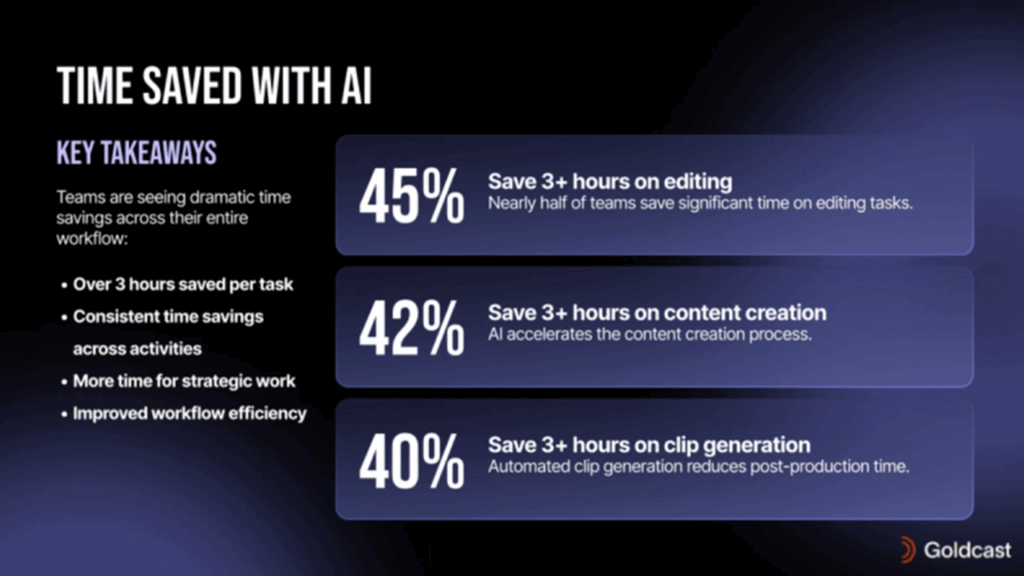

まず業務効率化の視点での調査です。編集・コンテンツ制作・クリップ生成とカテゴリーが分けられているのですが、コンテンツ制作が「企画」の部分を指しているのではないかと思われます。

いずれにせよこのデータが示しているのは、マーケティングコンテンツを制作するための時間が実務レベルで大きく改善しているということです。担う業務範囲にもよるので一概に「何時間減ったか」ということは言い切れませんが、どのプロセスにおいてもかなりの業務削減効果があったことが読み取れます。

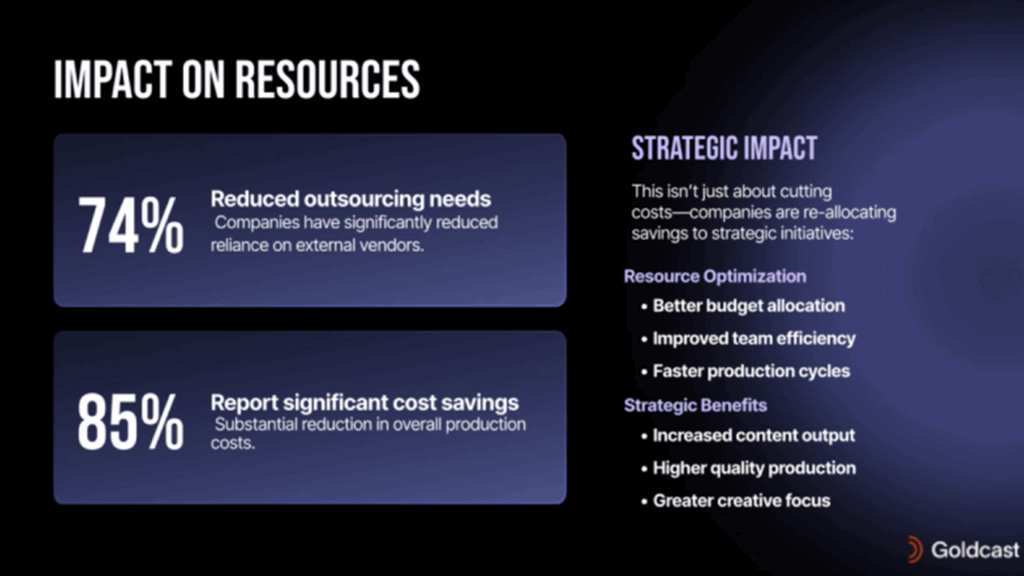

また、コスト、という面でも非常に効果的であるといえそうです。マーケティング担当者の74%が「アウトソーシング(外注)の必要性が下がった」と回答しており、また85%が大幅なコスト削減があったと回答しています。

また、コスト、という面でも非常に効果的であるといえそうです。マーケティング担当者の74%が「アウトソーシング(外注)の必要性が下がった」と回答しており、また85%が大幅なコスト削減があったと回答しています。

その結果として余剰となった費用の再配分が行われており、2025年に動画制作を増やす企業が75%という結果になっているものと考えられます。

Wysowlの2025年初頭に公開された調査記事

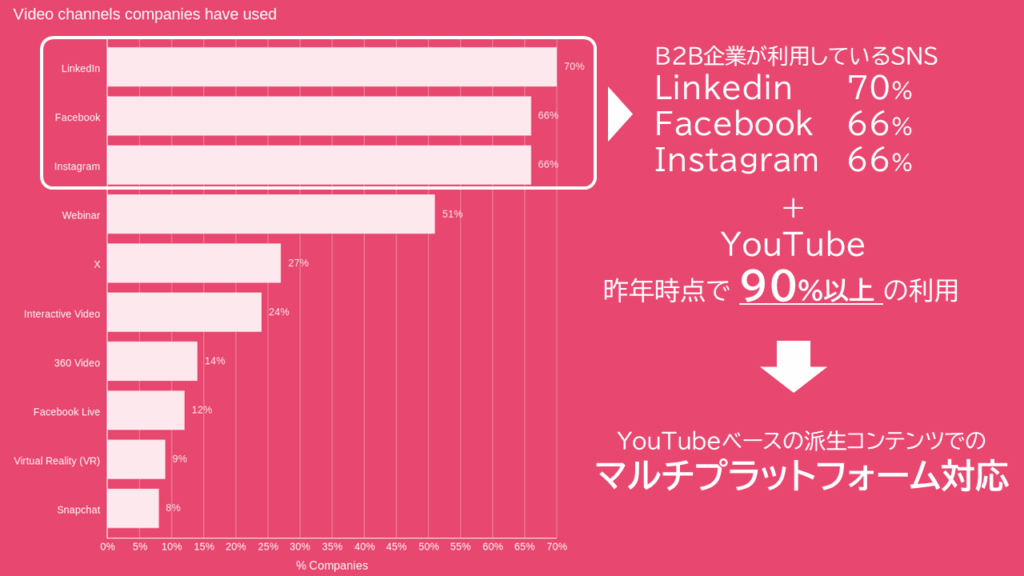

こちらの記事は2024年末に行われたマーケティング担当者205人の動画マーケティングに関するアンケート調査のまとめです。様々な設問がありましたが、今回はその中からSNSに関する利用動向の調査をピックアップして動画にしました。

すでに昨年時点で調査対象企業のYoutube利用状況は90%を超えており、今年度からYoutube以外のプラットフォームについてのヒアリングがなされたようです。

この結果で面白かったのはLinkedinが上位にランクインしているというところです。Linkedinはビジネス特化型SNSとして、全世界で10億人以上、日本国内では400万人以上のユーザーがいるプラットフォームです。「ビジネス特化型」というだけあり、ビジネスユーザーがトピックスを探したり、職務のプロフィールからつながりを見つけたりという使い方がされています。

BtoBブランドでは「ビジネスユーザー向けの訴求」が効果的であるため、BtoB企業での動画マーケティング媒体として利用が増加していると考えられます。

日本ではビジネス分野でのSNSは乱立しているためFacebookやInstagramのほうが普及率は高いとは思いますが、いずれにせよ流れはマルチプラットフォームを前提としたコンテンツ作りが重要になってくるといえると思います。

使ったツール

今回のスマービーニュースで使ったツールをご紹介します。今回トータルとしては1日程度かかっています。そのうち4時間程度がテンプレート化のための作業、3時間程度が動画1本にかかる変動的な要素の制作時間です。

| 工程 | ツール | 今回の作業時間 | 備考 |

| ネタ出し | ChatGPT Deep Research | 30分程度 | 2024年11月からの大きな変化としてDeep Researchが登場。ターゲットや知りたい内容を入力することで記事のピックアップ精度が大きく向上 |

| ナレーション台本 | ChatGPT →マンパワー | 1時間程度 | ピックアップ記事から各20-30秒尺になるように台本提案と壁打ち。ただし後述するが、動画素材の観点からそのまま台本にするのが難しく、動画化しやすい記事という視点で人力による部分が大きくなってしまった。 |

| 画像制作 | マンパワー | 30分程度 | 記事からのリサイズ作業、テロップなどをマンパワーで実施 |

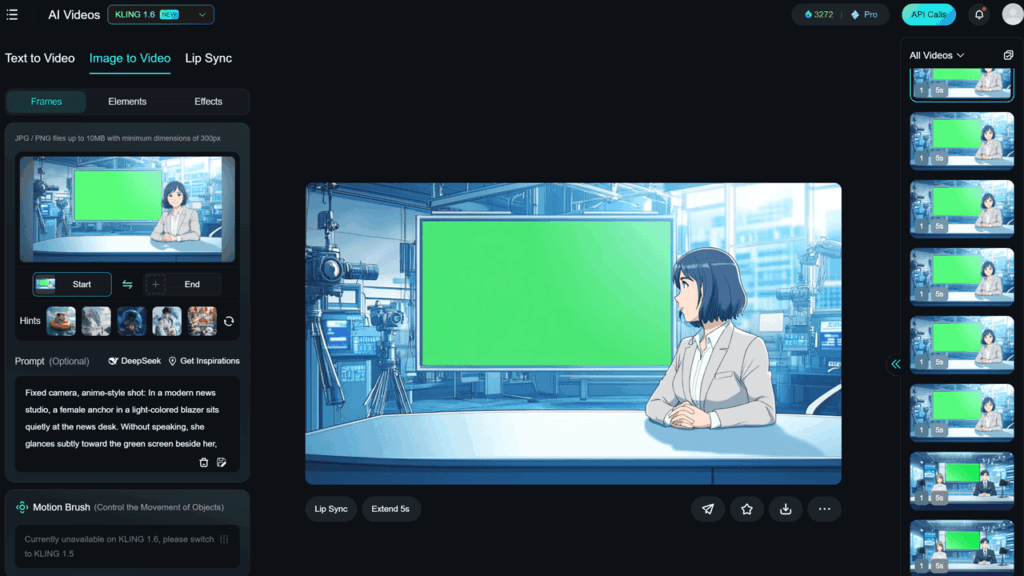

| 動画素材 | Midjourney →KLING | 2時間程度 | 女性キャスターを喋らせる、お辞儀をさせる、注目させる、少し様子を見るなどのループ素材をImage to Videoの機能で生成。プロンプト調整と出力待ちの時間が中心。 |

| 動画化 | マンパワー | 3時間程度 | Adobe Premiere Pro により通常編集。テロップ、字幕キャプション、クロマキーによる画面内画面表示などの作業が中心。テンプレート化の作業を含む |

| ナレーション | VoiceVox | 10分程度 | 数箇所のイントネーションのみ人力修正 |

| BGM | マンパワー | ~5分 | 中期的な利用を考慮し、汎用的な楽曲を選曲 |

| サムネイル | マンパワー | 10分程度 | 過去の制作画像のテキスト修正作業 |

ChatGPT(Deep Research):ネタ出し

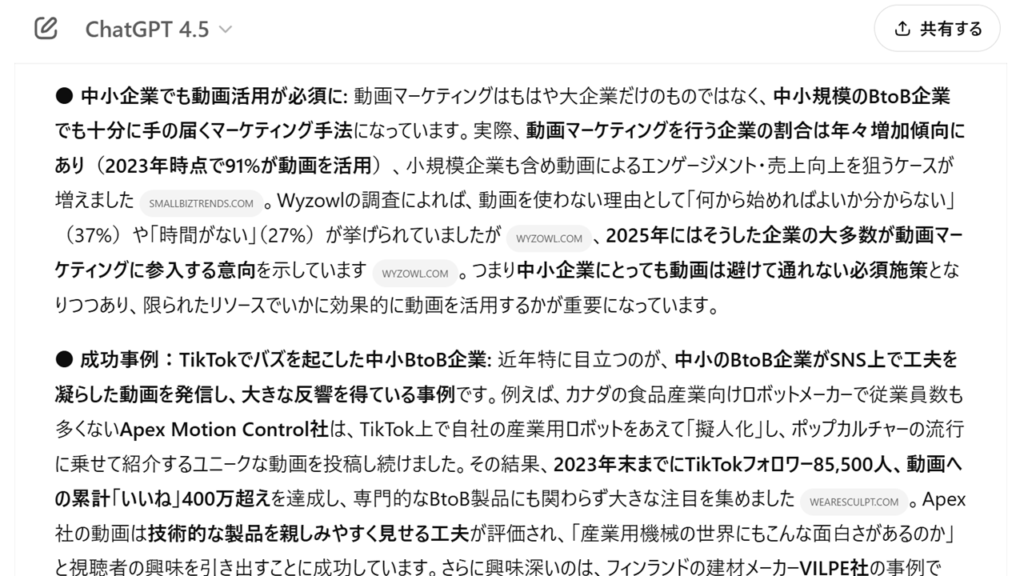

今回の記事のネタ出しに使ったのはChatGPTのDeep Researchです。通常の調査にくらべ、情報鮮度も高く、ハルシネーション(いわゆる偽の生成情報)が少ない非常に高精度な調査レポートを上げてくれます。実際に各種の企画書を作成する場合にも予備調査として実務でも活用していますが、このレポートをベースに動画を作る場合、以下のような難点があります。

- 動画向きの画像素材があるかどうかまではリンクを開かないとわからない。

- 様々な参考文献から推論が導き出されているため、ワントピックを1枚の画像やデータで表現するのが難しい

動画制作的な意味で言うと、台本のネタ出しとしては非常に優秀だが動画台本にしてしまうと動画制作工数がかかる情報ということになります。業務工数の全体最適化を考えると一考の余地があります。

しかしこの記事を書いている2025年3月26日、非常に面白いニュースが届きました。

OpenAIは、GPT-4oに最新の画像生成機能(4o Image Generation)を追加した。「ChatGPT」…

ChatGPTのみならず、様々な画像生成AIでは「文字情報をうまく画像化できない」という課題があり、図説や文字の入ったロゴマークをうまく処理できない課題がありました。しかし今回ChatGPTに実装された機能では、文字情報と画像情報の意味づけを考えて出力される機能が実装されており、Deep Resarchで取得した精度の高い情報をそのまま図説にするといったことも可能になってきています。

今回の動画制作では間に合いませんでしたが試しに出力させたところ、プロンプトの工夫は必要そうですが、抽象的な表現も可能になっており、次回はこの機能も活用してみたいと考えています。

KLING:動画化

今回はMidjourneyで画像生成した後、KLINGという動画生成AIにより女性キャスターの動きを生成しています。様々な動画生成AIが台頭してきていますが、KLINGはアニメテイストの画像からも比較的安定した生成結果を得られることから、こちらで出力する機会が増えています。Runway等も活用していますが、KLINGは中国製のAIということもあってかプロンプトで「お辞儀」や「身振り」といったボディランゲージのニュアンスが伝わりやすいという点や、英語よりも中国語に翻訳してからプロンプトを入れると精度があがることがあるということもあって使い勝手がよいと感じています。今回も英語と中国語を駆使しながら動画を生成しています。

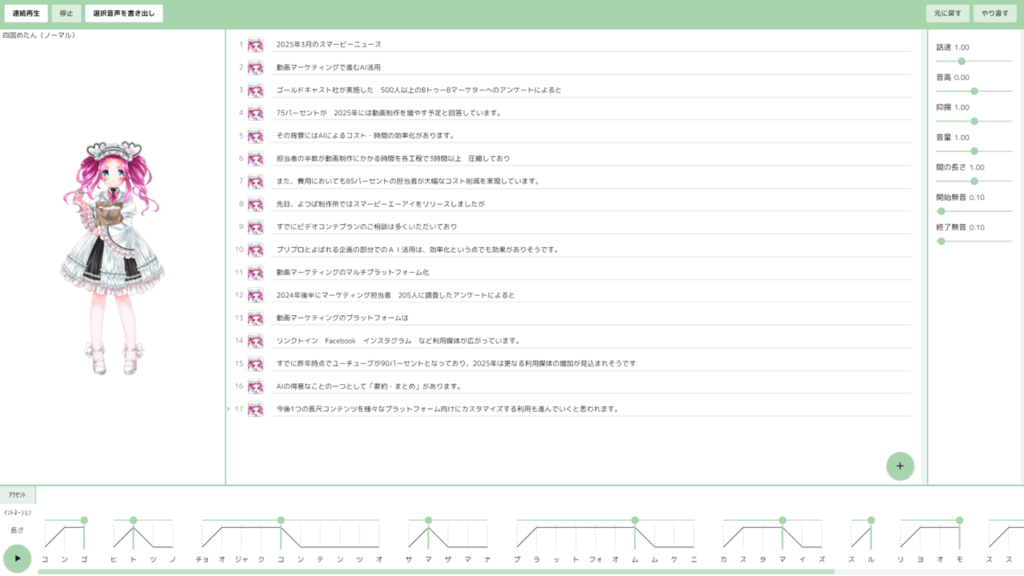

VoiceVox:ナレーション

VoiceVoxはクレジット表記を前提として商用・非商用問わず無料で使える自動音声ツールです。クレジット表記が問題ないコンテンツであれば非常に使い勝手がよく、内部的なスタディなどでもこちらのツールを活用する機会が増えました。以前Vrewを使っていた際には動画化の際に、文字起こしと連動した機能が非常に使い勝手が良かったのですが、Adobe Premiere Proの文字起こし機能が非常に精度よく、自動音声によるクリアな音質であればほぼ手直し不要で字幕化ができるというのも切り替えの大きな理由の一つです。

VoiceVoxはクレジット表記を前提として商用・非商用問わず無料で使える自動音声ツールです。クレジット表記が問題ないコンテンツであれば非常に使い勝手がよく、内部的なスタディなどでもこちらのツールを活用する機会が増えました。以前Vrewを使っていた際には動画化の際に、文字起こしと連動した機能が非常に使い勝手が良かったのですが、Adobe Premiere Proの文字起こし機能が非常に精度よく、自動音声によるクリアな音質であればほぼ手直し不要で字幕化ができるというのも切り替えの大きな理由の一つです。

AI動画制作の今後

今回も様々な生成AIを使いながら、生成AIを活用した動画制作の検証を行いましたが、11月の記事でも書いたように、動画生成AIの活用はテーマ次第であり「業務工数を削減する」なのか「高品質な動画や素材がほしい」のかというAI活用の方向性は引き続き重要なポイントであると感じています。

しかしながらあくまでもこれは「動画制作の作業」の効率化・高品質化の話であり、ここ数か月での動画生成AIの進歩から考えると今年中にはこの2つを両立する進歩がみられると感じています。

AIの更なる進化に伴い重要になってくるのは間違いなく「企画・台本」といった部分です。「原作」と呼ばれる部分の価値はどんどん上がってくると感じており、スマービーニュースでも「何を伝えたいのか」という部分をより強化していきたいと考えています。